2016年10月20日

ノーマルチューン ギア周辺編 超真面目な記事

数回に分けてお送りする

自分が普段からカスタム依頼品やオークション出品商品に行っている

地味〜なカスタムを紹介です。

ある意味定番の枯れた技術の集合ですので

目新しさは無いと思います。

ノーマル部品のみを使い(場合によってはM90相当スプリングを使用)

これだけで初速90台(場合によってはデチューンが必要)+ノーマルサイクルプラス1〜2発、ほぼ「ウィ」を無しにして

耐久性を犠牲にせずフィーリングアップ

を実現させるノーマルチューン

今回はギア関係、ノーマルチューンを前提とした話なのであくまで基本的には18:1ギアのお話。

一口にギアと言ってもいろいろなメーカーからいろいろなギアが出ていますね。

どこのギアが精度がいいとか、トルクアップやハイスピード、ヘリカルギア、どのギアを選べばいいのか解らなくなってきますね。

そんなギアの中でも自分的に1番特徴的なのが

東京マルイ製純正ギア。

他のギアと何が違うのかというと、

ベベル→スパー→セクターとモーターからピストンに向かう毎に柔らかい(表現として妥当かどうかは別として)金属になっていくことです。

硬い部分があれば柔らかい部分も適度に無いと1番弱い所に必ずすぐにシワ寄せが来る。

全て硬ければ壊れる時はお互いに壊し合って全損に近い壊れ方をする。

だから機械の部品それぞれにクッションやヒューズの役割も持たせる。

過大評価かも知れませんがこれが出来ているギアはこのギアだけかと。

ギアのネタとして

慣らしが必要かどうか?という話がありますが、

自分はギアの慣らしはしない派です。

無負荷での慣らしはバリ取りの意味かと思いますが、

バリ取りならまんまやっちゃいます(笑)

こんなふうに。

だって時間かかるし、セクターのタペットプレートとの摺動部が慣らしじゃ綺麗にならないし、何より無負荷状態と高負荷状態って違うと思うから(笑)

これでもシム調整の段階でほぼ無音に近い状態になるので(笑)

フリクションの低減とノイズの低減という意味では意味のある作業ではあるけれど、シム調整の仕方とかピニオンとベベルの相性、軸受けとギアの軸の状態の適正化なんかの方がフリクション低減やノイズ低減には効くような気がします。

その辺の話はまた別記事にするとして、

話が置き去りになってしまった強化ギアの話ですが、

自分もはっきり言ってしまえばよくお世話になっているパーツです。

擬似ブローバックカスタムなんかを海外製ベースでやっていると

どうにも要求レベルに達しない、マルイ製では柔らかくて無理って場合なんかに使います。

ただ、普通にスタンダード電動として組む場合、初速が規制ギリギリレベルだとか

サイクルが秒間17発くらいだとかのレベルであればギアはマルイ純正ギアでいいと思います。

逆にそれでマルイ純正ギアではクラッシュするというのであればセッティング(パーツの選定含む)が悪いのだと思います。

強化ギアを使うということは

マルイ製ギアにあるようなヒューズ的な役割が無くなるので

何処に負荷を分散させるか?

クラッシュ時に機械的ヒューズの役割をどの部品にさせるか?

はよく考えて使いましょう。

ヘリカルギアはピーキー過ぎるし使い勝手もいいとは言えず、消音マニアな方以外は敢えて使う必要も無いかと。

ハイトルク、ハイスピードギアはノーマルの18:1ではどうにもならない壁を超えたい場合に目的がはっきりしていて初めて使うもの。

ただし、カスタムギアの中には、

ギアの成形が悪くカットオフレバーをろくに動かさない物

組み合わせるメカボックスによってはメカボックス自体に加工を要する物

こんな風に厚みが違ったり

それによって軸受けの高さやシム調整との兼ね合いにより

こんな加工が必要になったり。

ギアに限った話ではなく、カスタムパーツのポン組みでは期待する性能が出ないばかりか、何らかの不調や即クラッシュを招く事もあります。

知らずに使えばカスタム自体が泥沼化か散財か・・・

しかし、カスタムギアが悪いのではありません。

何と言ってもカスタムは自己責任なのですから。

ギア周辺編でしたが、これはあくまで一例、いろいろなケースがあります。

カスタムのアプローチの仕方によっては当てはまらない場合もあります。

工具は何を使うかとかは教えません。

そしてあくまでこれは自分が良かれと思う方法であって賛否両論あると思います。

自分もまだまだ勉強の身であり進歩を続ける限りはこの記事の内容も訂正しなければならないと考えることになるかもしれません。

なので!真似をして失敗をしても一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

自分が普段からカスタム依頼品やオークション出品商品に行っている

地味〜なカスタムを紹介です。

ある意味定番の枯れた技術の集合ですので

目新しさは無いと思います。

ノーマル部品のみを使い(場合によってはM90相当スプリングを使用)

これだけで初速90台(場合によってはデチューンが必要)+ノーマルサイクルプラス1〜2発、ほぼ「ウィ」を無しにして

耐久性を犠牲にせずフィーリングアップ

を実現させるノーマルチューン

今回はギア関係、ノーマルチューンを前提とした話なのであくまで基本的には18:1ギアのお話。

一口にギアと言ってもいろいろなメーカーからいろいろなギアが出ていますね。

どこのギアが精度がいいとか、トルクアップやハイスピード、ヘリカルギア、どのギアを選べばいいのか解らなくなってきますね。

そんなギアの中でも自分的に1番特徴的なのが

東京マルイ製純正ギア。

他のギアと何が違うのかというと、

ベベル→スパー→セクターとモーターからピストンに向かう毎に柔らかい(表現として妥当かどうかは別として)金属になっていくことです。

硬い部分があれば柔らかい部分も適度に無いと1番弱い所に必ずすぐにシワ寄せが来る。

全て硬ければ壊れる時はお互いに壊し合って全損に近い壊れ方をする。

だから機械の部品それぞれにクッションやヒューズの役割も持たせる。

過大評価かも知れませんがこれが出来ているギアはこのギアだけかと。

ギアのネタとして

慣らしが必要かどうか?という話がありますが、

自分はギアの慣らしはしない派です。

無負荷での慣らしはバリ取りの意味かと思いますが、

バリ取りならまんまやっちゃいます(笑)

こんなふうに。

だって時間かかるし、セクターのタペットプレートとの摺動部が慣らしじゃ綺麗にならないし、何より無負荷状態と高負荷状態って違うと思うから(笑)

これでもシム調整の段階でほぼ無音に近い状態になるので(笑)

フリクションの低減とノイズの低減という意味では意味のある作業ではあるけれど、シム調整の仕方とかピニオンとベベルの相性、軸受けとギアの軸の状態の適正化なんかの方がフリクション低減やノイズ低減には効くような気がします。

その辺の話はまた別記事にするとして、

話が置き去りになってしまった強化ギアの話ですが、

自分もはっきり言ってしまえばよくお世話になっているパーツです。

擬似ブローバックカスタムなんかを海外製ベースでやっていると

どうにも要求レベルに達しない、マルイ製では柔らかくて無理って場合なんかに使います。

ただ、普通にスタンダード電動として組む場合、初速が規制ギリギリレベルだとか

サイクルが秒間17発くらいだとかのレベルであればギアはマルイ純正ギアでいいと思います。

逆にそれでマルイ純正ギアではクラッシュするというのであればセッティング(パーツの選定含む)が悪いのだと思います。

強化ギアを使うということは

マルイ製ギアにあるようなヒューズ的な役割が無くなるので

何処に負荷を分散させるか?

クラッシュ時に機械的ヒューズの役割をどの部品にさせるか?

はよく考えて使いましょう。

ヘリカルギアはピーキー過ぎるし使い勝手もいいとは言えず、消音マニアな方以外は敢えて使う必要も無いかと。

ハイトルク、ハイスピードギアはノーマルの18:1ではどうにもならない壁を超えたい場合に目的がはっきりしていて初めて使うもの。

ただし、カスタムギアの中には、

ギアの成形が悪くカットオフレバーをろくに動かさない物

組み合わせるメカボックスによってはメカボックス自体に加工を要する物

こんな風に厚みが違ったり

それによって軸受けの高さやシム調整との兼ね合いにより

こんな加工が必要になったり。

ギアに限った話ではなく、カスタムパーツのポン組みでは期待する性能が出ないばかりか、何らかの不調や即クラッシュを招く事もあります。

知らずに使えばカスタム自体が泥沼化か散財か・・・

しかし、カスタムギアが悪いのではありません。

何と言ってもカスタムは自己責任なのですから。

ギア周辺編でしたが、これはあくまで一例、いろいろなケースがあります。

カスタムのアプローチの仕方によっては当てはまらない場合もあります。

工具は何を使うかとかは教えません。

そしてあくまでこれは自分が良かれと思う方法であって賛否両論あると思います。

自分もまだまだ勉強の身であり進歩を続ける限りはこの記事の内容も訂正しなければならないと考えることになるかもしれません。

なので!真似をして失敗をしても一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

2016年10月20日

ノーマルチューン メカボ加工編 超真面目な記事

今回から数回に分けて

自分が普段からカスタム依頼品やオークション出品商品に行っている

地味〜なカスタムを紹介していきます。

ある意味定番の枯れた技術の集合ですので

目新しさは無いと思います。

ノーマル部品のみを使い(場合によってはM90相当スプリングを使用)

これだけで初速90台(場合によってはデチューンが必要)+ノーマルサイクルプラス1〜2発、ほぼ「ウィ」を無しにして

耐久性を犠牲にせずフィーリングアップ

を実現させるノーマルチューン

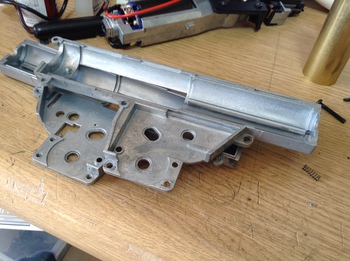

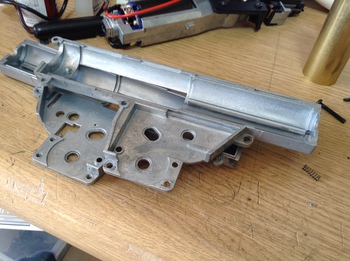

ベースとなるのは

東京マルイ製P90

それではメカボのガワからスタートしていきます

まずは全ての部品がバラされガワだけの状態になったメカボ

このメカボは東京マルイ製なのでキレイなもんです。

湯口跡(丸い輪っかみたいな跡)、軸受けの穴、チャンバーが収まる部分、ver.2なんかだとモーター挿入口なんかの穴のいう穴のバリを落としていきます。

外周部分の湯口のバリ落としはメカボの左右の密着性を高めたり、メカボックスをしっかりとネジで締めた際の歪みの解消になったりする結果になることもあります。

海外製なんかの場合メカボ内部もご丁寧にごってりと塗料が塗られているものもあったりするので、そういったものはバリ取り以外にも塗装を剥いで表面を観ていきます。何といっても塗装の塗膜が厚く、塗装の下が平面とは限らないこともあるからです。

ピストンレールの研磨については賛否両論、いろいろな意見がありますが

このようにピストンとピストンレールが接する場所は限られており

やたら滅多に全体を鏡面化するのは自分的には時間の無駄なのでやりません。

ただ、ピストンレールの面取りとピストンとのクリアランス確認を行い、ピストンレールに薄く磨き傷を残すようなやり方をします。

鏡面仕上げは摩擦抵抗こそ低いものの、グリスも弾くので油膜の確保がし辛く、エンジンブロックなんかに行われるクロスハッチ加工のように、油膜を定着させるための小さな凹凸がある方が長期的に見て良いと考えるからです。

その他、ピストンレールは上下とも同じ幅とも限りませんし

次世代なんかだとピストンレールを横断するようにパーティングラインがあったりもします。

メカボックスの最弱の箇所でもある大きく薄い開口部

ここには割れ防止加工を行います。

かどを丸くする、89式のメカボなんかにも採用されている方法です。

理屈としては、お菓子の袋の端のギザギザ。

あれはギザギザだから凹の部分から破くことができるわけで

丸くなっていたら応力が上手く働かずにさっぱり破けないはずです。

それを利用する訳です。

ちょっと脱線した話になりますが、鏡面加工は摩擦抵抗の低減という意味合いよりも油膜を必要とする機械の場合は、この理屈で言う凹凸を無くし平らにすることにより破断に対する強度を上げる為に用いられることが多い加工です。

エンジンのコンロッドなんかのね。

予めこの加工が施された形状の海外製メカボックスもありますが、信用し切ってはいけません。

よく見ると内側はビシッと角になっている意味の無い状態だったりすることもあります。

マルイ製メカボックスのネジは多くの場合はインチネジやタッピングビスで締められています。

このネジは何度も使っているとナメます。

そしてピッチが荒いので本来緩みには弱いです。

車なんかだと多くの振動を発するエンジンのネジやナットは同じサイズでも細目ピッチのものが使われます。

細目ピッチの方が緩みに強いからです。

これをタップを切り直しミリネジを使用するようにします。

マルイさんが自衛隊にも納入している89式は

渾身作だけありこういう部分も最初からしっかりとミリネジ仕様です。

気合いの入り方の違いが垣間見えます。

そして機械的に見て

ナベビスであればスプリングワッシャーを使用して緩み止めとするのが基本なのですが、古くからのモデルはさておき、最近のモデルは無闇やたらとネジロック剤に頼る傾向が強いように見えます。

さあまだ始まったばかり!

メカボックスのガワ編でしたが、これはあくまで一例、いろいろなケースがあります。

カスタムのアプローチの仕方によっては当てはまらない場合もあります。

工具は何を使うかとかは教えません。

そしてあくまでこれは自分が良かれと思う方法であって賛否両論あると思います。

自分もまだまだ勉強の身であり進歩を続ける限りはこの記事の内容も訂正しなければならないと考えることになるかもしれません。

なので!真似をして失敗をしても一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

自分が普段からカスタム依頼品やオークション出品商品に行っている

地味〜なカスタムを紹介していきます。

ある意味定番の枯れた技術の集合ですので

目新しさは無いと思います。

ノーマル部品のみを使い(場合によってはM90相当スプリングを使用)

これだけで初速90台(場合によってはデチューンが必要)+ノーマルサイクルプラス1〜2発、ほぼ「ウィ」を無しにして

耐久性を犠牲にせずフィーリングアップ

を実現させるノーマルチューン

ベースとなるのは

東京マルイ製P90

それではメカボのガワからスタートしていきます

まずは全ての部品がバラされガワだけの状態になったメカボ

このメカボは東京マルイ製なのでキレイなもんです。

湯口跡(丸い輪っかみたいな跡)、軸受けの穴、チャンバーが収まる部分、ver.2なんかだとモーター挿入口なんかの穴のいう穴のバリを落としていきます。

外周部分の湯口のバリ落としはメカボの左右の密着性を高めたり、メカボックスをしっかりとネジで締めた際の歪みの解消になったりする結果になることもあります。

海外製なんかの場合メカボ内部もご丁寧にごってりと塗料が塗られているものもあったりするので、そういったものはバリ取り以外にも塗装を剥いで表面を観ていきます。何といっても塗装の塗膜が厚く、塗装の下が平面とは限らないこともあるからです。

ピストンレールの研磨については賛否両論、いろいろな意見がありますが

このようにピストンとピストンレールが接する場所は限られており

やたら滅多に全体を鏡面化するのは自分的には時間の無駄なのでやりません。

ただ、ピストンレールの面取りとピストンとのクリアランス確認を行い、ピストンレールに薄く磨き傷を残すようなやり方をします。

鏡面仕上げは摩擦抵抗こそ低いものの、グリスも弾くので油膜の確保がし辛く、エンジンブロックなんかに行われるクロスハッチ加工のように、油膜を定着させるための小さな凹凸がある方が長期的に見て良いと考えるからです。

その他、ピストンレールは上下とも同じ幅とも限りませんし

次世代なんかだとピストンレールを横断するようにパーティングラインがあったりもします。

メカボックスの最弱の箇所でもある大きく薄い開口部

ここには割れ防止加工を行います。

かどを丸くする、89式のメカボなんかにも採用されている方法です。

理屈としては、お菓子の袋の端のギザギザ。

あれはギザギザだから凹の部分から破くことができるわけで

丸くなっていたら応力が上手く働かずにさっぱり破けないはずです。

それを利用する訳です。

ちょっと脱線した話になりますが、鏡面加工は摩擦抵抗の低減という意味合いよりも油膜を必要とする機械の場合は、この理屈で言う凹凸を無くし平らにすることにより破断に対する強度を上げる為に用いられることが多い加工です。

エンジンのコンロッドなんかのね。

予めこの加工が施された形状の海外製メカボックスもありますが、信用し切ってはいけません。

よく見ると内側はビシッと角になっている意味の無い状態だったりすることもあります。

マルイ製メカボックスのネジは多くの場合はインチネジやタッピングビスで締められています。

このネジは何度も使っているとナメます。

そしてピッチが荒いので本来緩みには弱いです。

車なんかだと多くの振動を発するエンジンのネジやナットは同じサイズでも細目ピッチのものが使われます。

細目ピッチの方が緩みに強いからです。

これをタップを切り直しミリネジを使用するようにします。

マルイさんが自衛隊にも納入している89式は

渾身作だけありこういう部分も最初からしっかりとミリネジ仕様です。

気合いの入り方の違いが垣間見えます。

そして機械的に見て

ナベビスであればスプリングワッシャーを使用して緩み止めとするのが基本なのですが、古くからのモデルはさておき、最近のモデルは無闇やたらとネジロック剤に頼る傾向が強いように見えます。

さあまだ始まったばかり!

メカボックスのガワ編でしたが、これはあくまで一例、いろいろなケースがあります。

カスタムのアプローチの仕方によっては当てはまらない場合もあります。

工具は何を使うかとかは教えません。

そしてあくまでこれは自分が良かれと思う方法であって賛否両論あると思います。

自分もまだまだ勉強の身であり進歩を続ける限りはこの記事の内容も訂正しなければならないと考えることになるかもしれません。

なので!真似をして失敗をしても一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。